原価率と売価の科学、利益を生み出すための商品づくり | ドンブリの経済学 OISEED公式ブログ

「原価率30%に縛られるな!“数字の呪縛”を解けば、あなたのラーメンはもっと売れる」

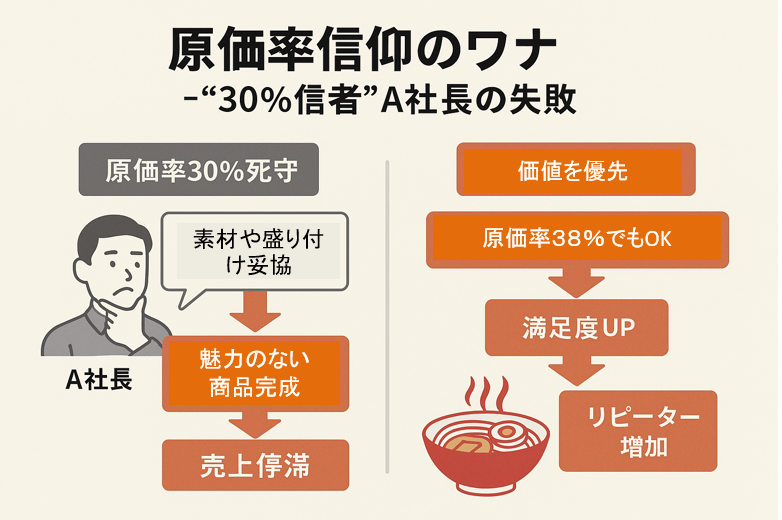

【率信者の落とし穴】「原価30%を死守!」A社長の誤算

ラーメン店を経営するA社長は、どんな商品を作るときも「原価率30%以内に抑えるべきだ」と強く信じていました。

しかしその結果、スープの濃度やチャーシューの質に妥協が生まれ、売上は頭打ちに。

なぜなら、お客様が評価するのは「おいしさ × 価格の納得感」であって、「原価率」ではないからです。

売価の決め方には、3種類あります。

1つは「コスト+利益」で逆算する“原価思考型”、コストプライジング。

2つ目「競合の価格を調べて、それに対して安く値付けする」コンペティティブプライジング。3つ目は「顧客の感じる価値」から価格を決める“価値提案型” デマンドベースプライジング。

人気店の多くは後者です。

1000円以上のラーメンでも「これでこの値段なら安い」と思わせる体験設計をしています。

【原価を下げても意味がない】売れなきゃゼロ円

原価を下げて利益率を上げようとする努力はわかります。

しかし、それでお客様が離れてしまえば意味がありません。

ある店では、スープの素材を変え、原価率は下がったが、リピーターは激減。

大切なのは、「コスト削減」よりも「価値の最適化」です。

実際に原価率を下げて、黒字から赤字に転落した事例を紹介します。

利益が出ていたお店だったのですが、知人の店の原価率を聞いて「それはすごい!」

と感激したA社長。

原価の低い商品構成に変更して、利益を1.5倍にする散弾でした。

しかし結果は、思い通りにはなりませんでした。

売上は半分以下になり、大きく赤字になってしまい、半年後には閉店に追い込まれてしまったんです。

信じられないような本当にあった実例です。

【“原価率決定型”の限界】お客の願望が何かを見ていない

原価率30%だから、売価はこの価格…と機械的に決めた商品は、

お客様の期待や財布事情を無視している可能性があります。

お客様は原価ではなく「自分がその価格を払う価値があるか」で判断しています。

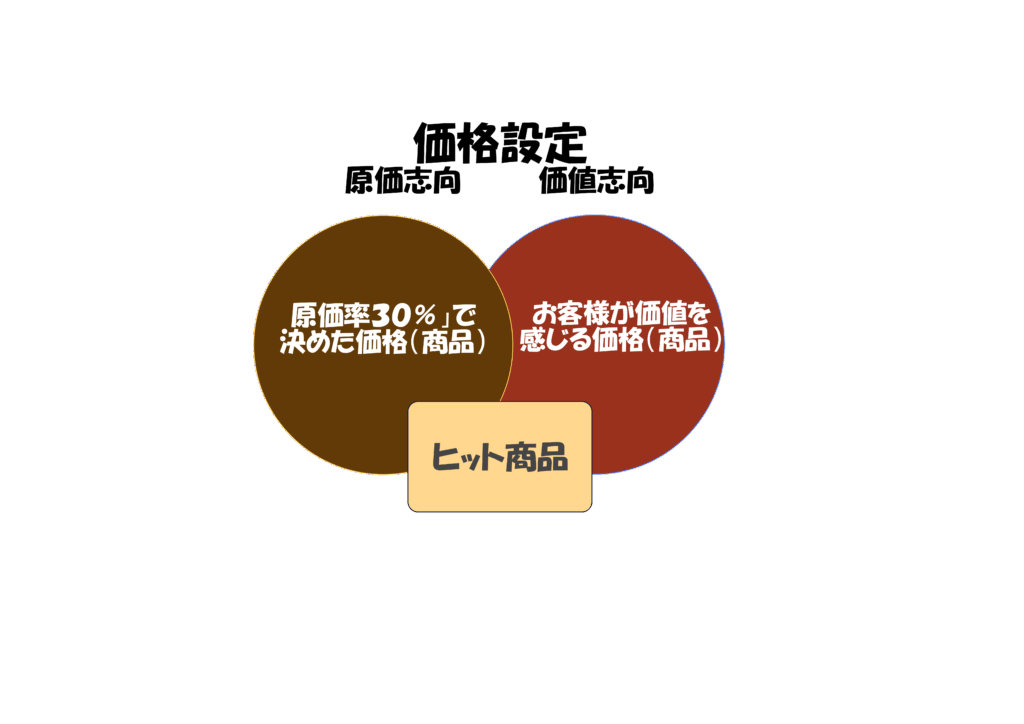

“買いたくなる価格”と“利益が出る価格”の重なりを見つけることが、経営者の仕事です。

原価はかければかけるほど価値は高まりますが、かければ良いというものではありません。

価値を高めて、買いたくなる商品を作らなければ売れる商品にはなりません。

価値を高め、原価は抑え、ギリギリ価値を感じて買ってもらえる価格設定にすることで

ヒット商品が出来利益が出る店舗になります。

原価から計算する方法では、価値を生み出す商品作りは難しいです。

そのバランスを持った判断をしてこそ売れる商品になります。

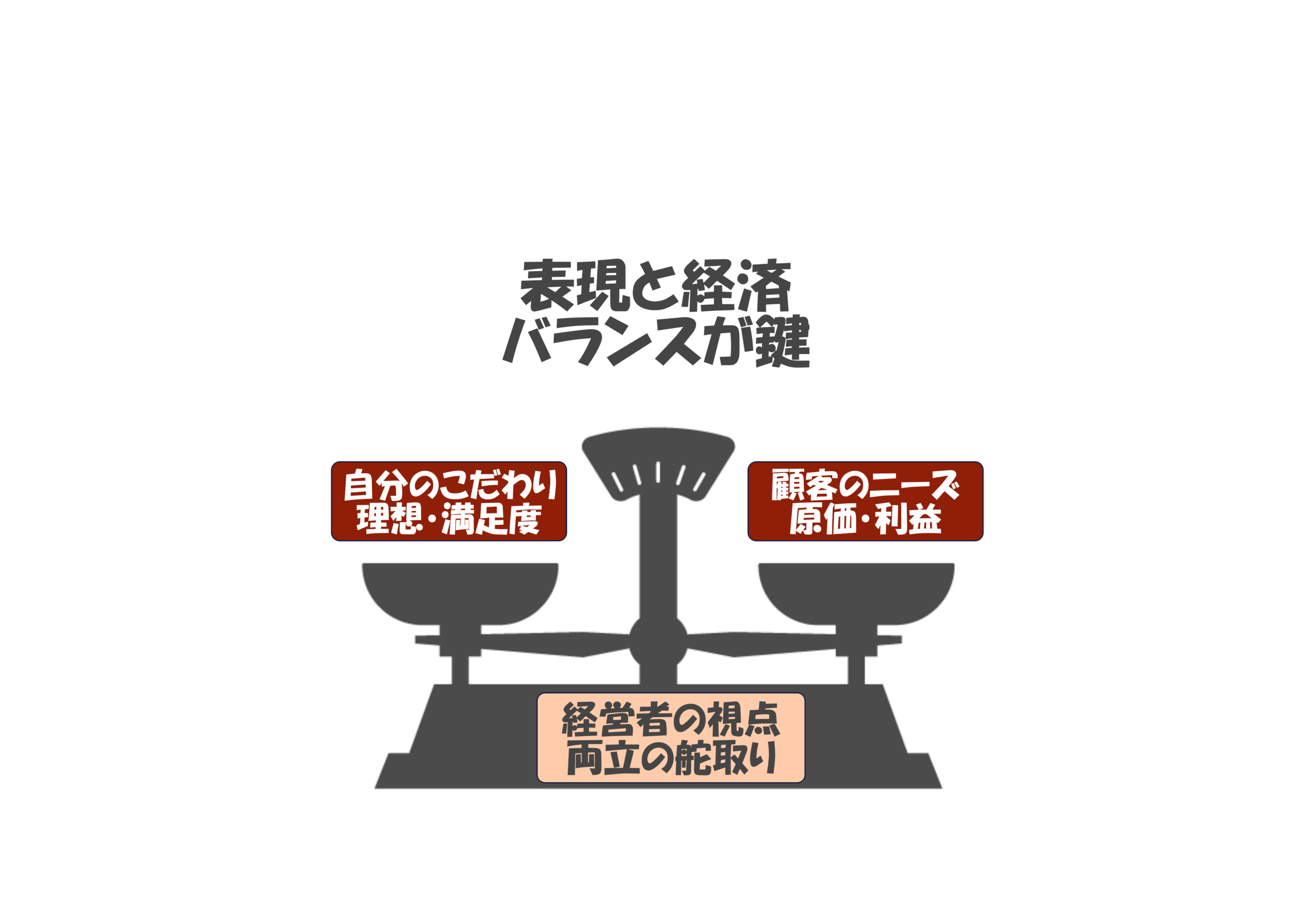

【理念と現実の狭間】自己表現か、ビジネスか

- 「自分の納得するラーメンを出したい」──その気持ち、よくわかります。

でも、“芸術”と“ビジネス”は違います。 - 経営とは、「続けられること」。

自分のこだわりと、売れる構造の両立を目指さないと、続きません。

売れる価格の決め方とは?

価格は「原価」ではなく「価値」で決める時代へ

飲食店のメニュー開発や価格設定で、最も多く使われている方法が「コストプライジング」です。これは、材料費や仕入れ価格、つまり“原価”に一定の利益(粗利)を上乗せして価格を決める方法です。いわゆる「原価率30%以内に収める」などの考え方がこれにあたります。

しかし、これだけではお客様が「食べたい!」と思う魅力的な商品を生み出すのが難しいのが現実です。たとえ1品あたりの利益が取れても、選ばれなければ売れず、結果として利益が出ません。

そこで重要になるのが、**お客様目線で価格を決める「デマンドベースプライジング(需要ベースの価格設定)」**という考え方です。

価格決定には3つの方法があります

- コストプライジング(原価基準価格)

→ 原価に利益を上乗せして価格を決める

→ 利益は確保できるが、魅力的な商品設計にならないリスク - コンペティティブプライジング(競合基準価格)

→ 近隣の競合店や業界相場を参考に価格を決める

→ 相場感を外さないが、差別化がしにくくなる傾向 - デマンドベースプライジング(需要基準価格)

→ お客様が「この価格なら買いたい」と感じる価値を基準に価格を決める

→ 一番重要なのは「この料理に、この価格なら払う価値がある」と思わせる設計

選ばれる商品づくり=「価値>価格」

たとえば「ラーメン一杯1000円」は高いと感じる人もいれば、「この味と体験なら1000円は安い」と感じる人もいます。大切なのは、お客様が価格以上の満足を得られるかです。

原価率に縛られると、結果として「普通の商品」にしかならず、選ばれません。

逆に、お客様の“選ぶ理由”を意識して商品を設計すれば、原価率が多少高くても売れる商品になります。

飲食店経営で大切なのは、「利益の最大化」ではなく「選ばれる商品づくり」

「一品の利益」より「売れる数 × 利益」で考えることが重要です。

そのためには、原価ベースではなく「選ばれるかどうか」=需要をベースにした価格設計と商品開発がカギになります。

ライター紹介 Writer introduction

長島昭一 株式会社オイシード 代表取締役社長

数あるサイトの中から、弊社オイシードのサイトにご訪問いただきありがとうございます。 2002年に1号店のラーメン店を出店して以来、ラーメンに関わってきました。FC加盟、オリジナルブランド、FC本部設立、そして現在の食材の販売とコンサルティングという、現在の形になりました。 未経験で脱サラでラーメン店を開業して2022年で20年経ちました。ですので、起業する方の苦労や、売上不振になった時の気持ちはよくわかります。 私どもの経験を利用して頂き、遠まわりしない経営をしていただけるよう支援いたします。